三尺讲台载青春 潜心耕耘育桃李——新浪山东对话济南市历城区张马屯小学校长谢文娟

教育

关注谢文娟,现任济南市历城区张马屯小学校长。“爷爷是老师,父亲也是老师,长大后我也要当老师”,谢文娟小时候,常常把这句话挂在嘴边。1985年,中考结束后,谢文娟毅然报考济南师范学校。1988年7月毕业后从教,从教三十余年,始终扎根小学教育,一腔热血献教育,从一名普通教师成长为一名校长。先后获得济南市优秀班主任、历城区“百佳教师”、历城区师德先进个人、历城区优秀共产党员、历城区优秀党务工作者。

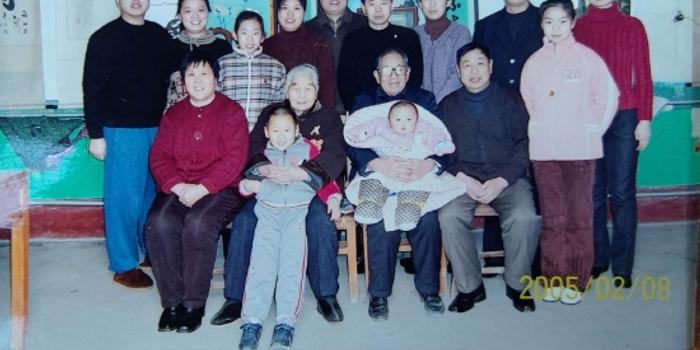

2020年,谢文娟老师的女儿成功入职山东管理学院,至此,谢文娟老师家里的第七位“人民教师”诞生了。谢文娟老师出生在一个教育世家,一出生就与教育结下了不解之缘。谢文娟的爷爷和父亲,谢文娟的丈夫,谢文娟的弟媳以及谢文娟的女儿和侄子,她们一家四代七人都在三尺讲台上传道、授业、解惑,用几代人的时光书写着师者本色,履行着人民教师对国家、对人民的责任与崇高使命。今天,让我们一起走近谢文娟,聆听她的故事。

毅然返乡,投身教育事业

1988年,谢文娟毕业于济南师范学校。那年,师范学校毕业的学生可以选择留在了当时的市区任教,也可以选择返回家乡任教。面对这样的选择,谢文娟感到犹豫不决,于是便选择求助父亲和爷爷。“你是从这里考出去的,再回来帮助更多的人考出去,更有意义。”就是这样一句话,让谢文娟毅然决定回到家乡王舍人村任教。

入职第一天,父亲就嘱咐谢文娟要团结同事,服从领导,兢兢业业,尽职尽责。爷爷亲自把谢文娟送到学校,并叮嘱她“一定要扎根教学,努力提高业务能力,为自己家乡做出贡献”。不论升调还是合办学校,此后三十余年的教师生涯里,谢文娟也始终牢记嘱托,兢兢业业工作。

谢文娟入职的第一个学校是周晋郭小学,入职时学校仅有12名教师,一百余名学生,师资力量十分紧缺。作为科班出身的她,一入职便身兼数职,班主任、语文老师、教研组组长……面对大批量的工作,谢文娟常常感到不知所措。“当时就会去请教我的父亲和爷爷,从课堂备课到学生管理,他们教给我了很多。”谢文娟直言。

在谢文娟看来,三尺讲台承载着她的青春和梦想,小学教育始终是一份让她魂牵梦绕的事业,是一份神圣而伟大的事业。

将心比心,永远把学生放在第一位

“如果我是孩子,假如是我的孩子”,从教三十余年,谢文娟始终把这句话作为自己的座右铭,并付诸实践。

在谢文娟班里,曾有一名学生,因家庭贫困,始终不愿继续求学,谢文娟了解到情况后,多次和学生沟通,并进行家访。最终孩子改变了想法,继续求学,如今已能够独立生活,过上了幸福的生活。

在学生眼里,谢文娟是一位好老师,好妈妈。“谢校长对我们十分关心。有时吃饭的时候,她会来看我们,陪我们一起吃,她还会提醒我们不要挑食。做操的时候,我们做错了动作,她还会停下来教我们。”五年级(4)班的金家懿说道。

在年轻教师眼里,谢文娟是一位和蔼可亲的校长,是她们的榜样。“不论是校园里还是楼梯间,我常常看到谢文娟老师,有时她会弯腰捡起地上的碎纸片,有时她会及时制止调皮的小孩。谢老师很关心孩子们的成长,经常到各个班里,老师们一般只能记住自己教的学生的名字,但学校里很多她没教过的孩子,遇上的时候也能喊出他们的名字。”一名年轻教师说。

在谢文娟看来,这都是她应该做的。“小学是学生打基础的最重要的阶段,要帮助孩子扣好人生的第一颗扣子,就一定要关注每个孩子的成长,不能让一个学生掉队。”

凝心聚力,以教学质量促进学校长远发展

我们常说好学校要有好老师,有好老师才会有好教育。教师对学生成长尤为重要,然而教师的培养也需要有一个过程,都要经历从新教师到成熟教师的过程,这个过程有它的自然生长,也必须有精雕细琢。在张马屯小学,新教师入职前,谢文娟为了帮助新教师尽快适应学校工作环境,都会组织新教师岗前培训活动,鼓励新教师努力延续张马屯小学老师们踏实、朴实、坚韧地工作作风。每逢教师节,谢文娟也会组织学校开展“青蓝工程”,组织刚入职的年轻教师向学校里教学经验丰富的老教师拜师学艺,通过“结对”帮扶,帮助年轻教师快速成长。

作为一名教育管理者,谢文娟认为教师还应该在加强个人修养的同时引导老师们走向专业化道路,让孩子们能够站在课堂的中央、学校的中央,自主管理,全面发展,富有个性,让学校成为家门口的好学校。因此,谢文娟每年都会组织教师讲公开课,一个公开课要经历自己琢磨、团队打造,经历多次的试教、反思、再试教、再反思,通过这种方式来提高教师的教学理念、教学策略、教学手段、教学语言、教学自信。

随着“双减政策”的出台,张马屯小学鼓励学生多方面发展,坚持“五育”并举,发展古典式摔跤、美术、足球、合唱、书法等项目,打造京剧特色品牌名片,切实提高了课堂的教学质量教育。多年来,学校教学成绩优异,在全区教学质量抽测中一直名列前茅,先后被评选为“山东省规范化学校,全国民乐示范教育基地、山东省京剧进校园重点实验基地、济南市文明校园、历城区教育育人先进单位等多个称号。

(作者: 杨文慧 张晓盼)