一份180年前的“过继”券书为您讲述什么叫“立嗣”

齐鲁晚报

关注“过继”或“立嗣”的情况在农村却比较普遍。“过继”或“立嗣”,一般是指自己没有儿子,收养同宗之子为后嗣,是传统宗族观念中的一种收养行为。大多数情况下,都是为了延续男性继承人的行为。

没有儿子就没有呗,为什么非要“过继”呢?这对于现在的独生子女一代,估计很难理解。因为随着社会文明的不断进步,现在男女平等的观念已深入人心,“生男生女一个样”已经成为大家比较普遍的认知,有没有儿子不再是一个敏感话题。

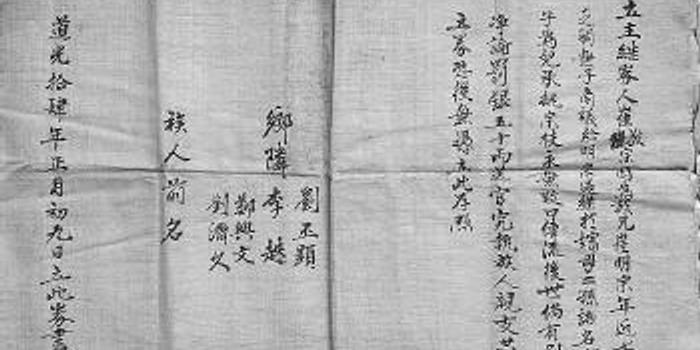

说了这么多,是因为几天前,记者在市民王先生家见到了一份写在白布上的“过继”券书。这是一份清朝道光十四年的券书,保存完好,距今已经有180多年的历史。它记载的就是一个家族经过商议,为“无后”的家庭成员过继儿子而写立下的字据。

该券书大小像一块小号的长方形毛巾,上面是繁体字,用毛笔正楷书写而成。字体规矩工整,颇有书法功底。不难想象,当时议定券书时,应该是找族人中或乡邻中有文化的“秀才”执笔书写。券书的文字是从右到左竖行排列。

只见正文共有五行文字,没有标点,按照意思添加标点后为:“立主继券人崔敬宗,因为族兄崔明宗年近七旬乏嗣无子,商议给明宗过继于婶母二孙语名顺子为儿。承挑宗枝,永无改口,传流后世。倘有别枝净(争)论,罚银五十两,送官究。执族人亲友共议立券。恐后无凭,立此存照。”不难看出,文中大致是说,该券书由崔敬宗做主设立,给年近70岁的族兄崔明宗过继婶子家的二孙子为儿,这孩子小名叫顺子,从此改口叫崔明宗父亲。如果族人以后不认可,罚银50两并送官府追究。以防空口无凭,所以设立此券书。

在正文后面,还有刘丕显等四位乡邻作为证人的签名。最后落款为“道光十肆年正月初九日立此券书”,也就是公历的1834年所写,并且是在正月初九,也就是大年初九。在那个时候,过继立嗣的事可是一个家庭的大事,马虎不得。正因为这样的缘由,让我们现在还能窥见到180年前人们“过继”儿子的习俗。