从“老董种地”火了,看新农民如何端起科技饭碗

新浪山东

关注老董火了。

从“十三五,我们这五年”—《农民老董种地记》登上新闻联播后,安徽、宁夏、河北等各地农业龙头企业都来打听老董,试图探寻他用新科技种地的“秘诀”。但跑到老董在浙江农业基地的人往往扑了个空,因为此时的老董不在浙江,而是在济南的一所高校的实验室里。

原来,老董的农业基地虽设在浙江,但大部分科技支撑都来自山东的科研院所和高校。事实上,老董在浙江桐乡种地,背后不仅是个人情怀与科学技术的融合,是传统农业种植与现代农业科技的火花,也折射出了跨区域协调发展的未来农业趋势。

1

番茄榨成汁

新农民的理想不止是种地

53岁的老董,原名叫董永泽,从前在体制内,八、九年前开始下海创业,专攻农业科技化领域。

老董的生态无人农场

2019年,他的生态无人农场向世人展示了现代农业发展的智慧平台,2020年,老董又登上新闻联播,成为新农业代表人物。

谈到自己的“出名”,老董表示,能做出这一点成绩,背后其实有着很多努力,但最初的动力,是对农业的情怀与热爱。

“现在的农业,早就不是过去面朝黄土背朝天的模样了,应该用工业化的思维来发展农业。”

老董是这样想,也是这样做的。我们可以看到,在老董的乌镇国际互联农业智慧农场中,采摘机器人来回穿梭,光谱采集室内环境数据;红外探头正在检查番茄的品质,环境模拟系统已经让环境四季如春。

老董表示,“哪一株番茄渴了,数据就会自动反馈,然后自动浇水施肥。”此外,基地采购的5G施肥机采用精量混肥桶,可实现灌溉和施肥同时进行,水肥直接作用于作物根部,节水节肥省人工,营养也更均衡。

精准高效灌溉带来的是效益的提升,而科技手段又助力提升了番茄口感,在农技人员的指导下,老董发现在番茄不同生长阶段,精准地调整温度、湿度等指标,番茄会更有营养也更好吃。通过摸索,2020年老董培育的新品种“黑珍珠”一上市就供不应求。

对于传统农民来说,农产品收益率提高了,口感更好、营养更丰富了,这个地就种得值,但对老董这样的新农人来说,仅仅种植农产品已经远远不够了。

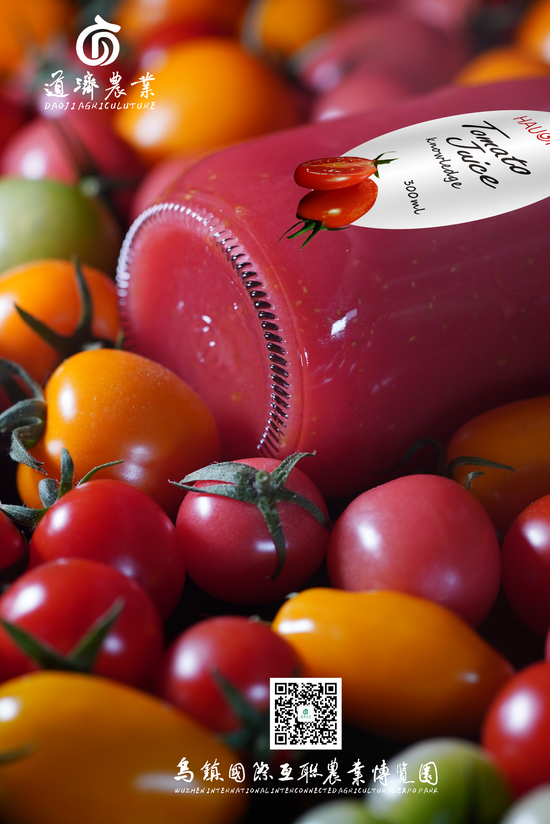

老董和他研发的纯天然无浓缩番茄汁

“我们要做农产品深加工,要把农业整个的产业链拉长,增加农产品的附加值,让农业更有活力。”

老董算了一笔账,市面上的番茄平均卖价2.5—5元/斤不等,遇上行情不好的时候,运费太高卖不出去直接烂在地里,但是榨成新鲜番茄汁,却可以卖到近10元一瓶,再加上瓶装番茄汁耐储运,大大提升了农产品的附加值。

谈到农产品的附加值和农业未来发展,老董变得激动起来,“农产品深加工做起来,就不会再出现农民一年的收成卖不出去,烂在地里的情况,还可以吸引人才回流到农村。”

把番茄榨成汁,是个好主意,但市面上已有了琳琅满目的果蔬饮品,其中不乏蕃茄味的,老董要如何避开同质化竞争?更关键的是,在研发番茄汁的过程中,老董遇到了“卡脖子”的技术难题,又该如何解决?

2

土地×实验室

产学研一体化助力农业

为了解决番茄汁的技术难题,老董找到了自己的合作伙伴—齐鲁工业大学食品科学与工程学院,事实上,老董从18年到浙江研究生态农场开始,就带去了诸多山东的农业技术,与他建立了长期合作关系的有山东省农科院、山东产业技术研究院、齐鲁工业大学等科研院所及高校。

作为山东省内最早建立食品科学与工程专业的院校之一,齐鲁工业大学在食品加工领域深耕多年,也有将近200人的科研团队,与老董洽谈后,项目迅速运转起来。

老董听研究人员讲解番茄汁各项指标

在齐鲁工业大学食品与科学工程实验室中,老董正躬身听研究人员讲解番茄汁的各项指标。

老董表示,最开始他考虑过给番茄汁加入甜叶菊(一种天然甜味剂)提升口感,后来与齐鲁工业大学的教授商议后,最终决定听取后者建议,不添加任何成分。

“非浓缩无添加,红色的番茄榨出来就是红色的汁,黄色番茄榨出来就是黄色的汁,一点色素和甜味剂都没有。最重要的是,大学实验室帮我们做到了口感无沉淀无分层,保质期最长达6个月。”老董握住手中一红一黄两瓶番茄汁,略带激动的表示。

不需要任何添加剂、对品质把控近乎苛刻的番茄汁,在下游倒逼农产品品质提升,在上游则凭借健康与品质打入了国际市场。

老董所在的道济农业,连续两年参加进博会,并于2019年与新西兰NAC贸易有限公司签署合作订单,正式推出纽天然HAUORA番茄汁产品,与盒装小番茄一起,打入新西兰农产品市场。

老董的新鲜番茄和番茄汁能够被新西兰市场认可,与其严格的质量把控脱不开关系,而这一切,都源自齐鲁工业大学食品与科学工程实验室的科研支撑。

该校从事相关研究的袁超教授表示,“对企业自身无法解决的一些技术、科技方面的卡脖子问题,通过我们的研发力量,帮助企业突破这些难点。”

从单纯的种植,到产品深加工,再到跨国销售,老董向我们展示了当下新农人蓬勃热情、积极开拓的奋进姿态。其与齐鲁工业大学科研团队的深度融合,则正是以企业为主体开展产学研协同创新体系建设的体现。

3

跨区域×大数据

农业未来的无限可能

在山东产业技术研究院一楼的展示厅,农业大数据平台正在一整面墙壁上滚动播放监测数据。

屏幕上涵盖了山东各个区县的农业种植情况,包括农作物的生长情况、土地板结状况、灾害防控检测等农业的各方面数据,在这里,农业数字化已初步成为现实。

这一切得以实现,归功于数颗在天上不停运转的卫星。据这里的工作人员介绍,负责监测农业数据的多颗齐鲁卫星环绕地球一圈只需要90分钟,通讯距离最远可达3000千米,根据卫星图像可以得知,鲁西南地区农作物种植与去年相差不大,其他地区则优于去年;根据遥感图像,可以进一步探测到小麦的具体生长情况。

这里,正是为老董的新农业提供技术支撑的另一家科研机构,其所研发的农业化数据平台,目前已被应用在老董位于浙江的生态农场。

老董表示,在浙江他的农产品加工产业已经“辐射”了一万亩农田,利用山东产业技术研究院提供的大数据平台,既可以为当地农作物进行一些分析,精准帮助农户对农作物进行调整,又可以帮助农民和当地政府做精准农业和农产品分析。在此基础上,将大数据平台与农业深度融合,把加工、流通等步骤数据化。

“农业的未来,不在地上,而在天上。”

这,正是老董与山东产业技术研究院科研人员的共识。

通过上天的卫星技术,化被动为主动,摆脱传统农业“靠天吃饭”的自然条件桎梏,使农作物种植更合理、更高效,同时拉长农业产业链,提升农品附加值,使农业更有活力。

“老董种地”的成功,背后是新农人的热情与科研人员技术的深度融合,也是山东和浙江跨区域协同发展的成功示例。

老董(右)在”乌镇智慧农业发展咖荟“论坛上

2020年11月,在“乌镇智慧农业发展咖荟”论坛上,由浙江省政协原副主席徐鸿道发起倡议,建立“数字农业跨区域协同发展联盟”,并进行了联盟成立仪式。中国科学院、山东省产业技术研究院、山东省农科院、山东省计算中心、浙江大学、老董的道济农业、浪潮集团等携手共建智慧农业发展共同体。

将山东的农业技术、科技手段,与浙江地区的平台与市场深度融合,实现资源互换、优势互补,老董的道济农业是一个成功的典范。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中,数字农业的跨区域协调发展将成为农业未来发展趋势之一。

后记

在跟随老董从齐鲁工业大学的实验室,辗转到山东产业技术研究院的半天行程中,老董的电话一直不断,这也正是新农人与传统农民的最大区别:新农人不再只与土地打交道,他们既要借力科技与数据,也要面对市场和销售。

2020年初,因支援疫情下的武汉,山东农业大省的实力被“看见”;如今,老董的出名,再一次让人们看到山东农业科技的力量。

早在2017年,我国就提出了乡村振兴战略,2018年的两会,又明确表示让农业成为“最有干头、最有说头、最有看头,甚至是最有玩头的产业”,山东则于2020年提出“推进乡村全面振兴”。

究竟如何推进乡村全面振兴,老董可以说打了个样,他以自身的实践启示人们:农业“端起”科技饭碗,需要与科研团队深度融合,需要拥抱数字化,更需要打破传统思维,架起跨区域农业合作桥梁。

老董及其所在的道济农业,也是“山东农业科技辐射省外的首个成功案例”,我们有理由相信,未来这样的跨区域合作还会更多、更成熟。山东农业的未来、中国农业的未来,将从这里,插上科技的翅膀,开拓更广阔的天地。

(作者:迦叶)