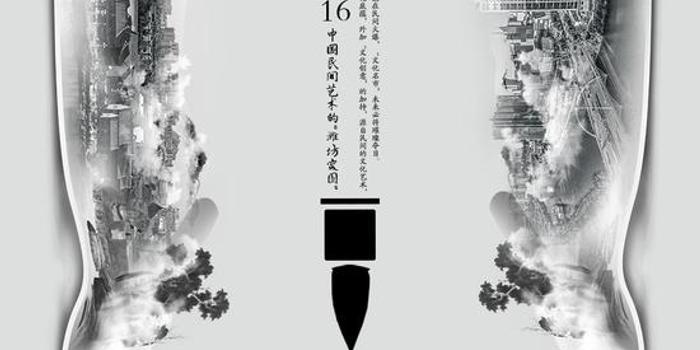

原典山东NO.8 | “画”潍坊

新浪山东

关注△ 执新浪之笔,讲山东故事 △

· 编者按

文化之美,塑造了新时代的“山东之美”。在山东,有山、有水、有圣人,既有中华优秀传统文化主脉的儒家文化,在16地市,亦有独具特色的地方文化,它们构成了每一座城的文化谱系,也构建了每一座城的独特气质。文化的惯性,以及由其构建的IP,正成为一座城市崛起最有力的“内生动力”,而这“内生动力”即来源于每一座城对“原典”文化的挖掘。

2019年,在第八届山东国际文化产业博览交易会即将启幕之际,新浪山东重磅推出 [原典山东] 深度原创专栏,以点带面,梳理山东16地市的文化“内核”,发掘每一座城独具特色的文化IP,阐释文化与经济社会发展的内在逻辑,在文化中感受“灵动”,在城市中感受“凝重”。

作者 | 拾冷 设计 | 刘蒙蒙

来源 | 新浪山东头条(ID:xlsdly)

2019年3月,在山东掀起了关于“凤岐茶社”的大反思、大讨论。

曾经创立于山东的凤岐茶社,“在山东难以生存,移师乌镇之后却成为了国家级众创平台,山东省委书记刘家义对此作出批示”。而这家“凤岐茶社”,最早落户于潍坊高新区。

2014年12月26日,山东省首个基于O2O模式的创新创业孵化器——“凤岐茶社”落户潍坊市高新区软件园,“必将极大的推动潍坊创新创业微环境的改善。”这是2014年媒体对潍坊市积极争取凤岐茶社在高新区软件园落地的公开报道。

2015年10月,“凤岐茶社将主要业务移师乌镇,仅3年多就孵化、改造了近60家智慧农业企业,总资产超过100亿元。”看到这里,我们不得不为潍坊“惋惜”。

△ 凤岐茶社(资料图)

其实,早在2013年,潍坊就成立了“潍坊文化产业孵化器”,是山东省首批文化产业孵化器建设试点之一,而“凤岐茶社”便落户于此,2015年7月10日,潍坊日报《潍坊文化产业孵化器成创新创业之家》曾提到,着力构建“凤岐创新创业基地+智慧沙龙+创意空间”的专业化服务平台,由专业的人干专业的事,提升服务水平。

“创意孵化”“互联网+”,这是近几年来,潍坊在文化产业、文化创意领域,所做的最重要努力。在山东文化圈,“潍坊”始终保持一种独特的存在:

其一,相比“儒家文化”于济宁、“齐文化”于淄博、“运河文化”于聊城等地,潍坊虽是“东夷文化的核心区域、齐文化的腹地、两汉经学的重镇、南北朝佛教文化的东方中心、明清海岱间的文学重镇”,但在潍坊并没有主流文化的“傍身”,分散的文化IP难寻一个突破点。

其二,同为沿海城市,紧邻青岛,潍坊滨海经济开发区于2010年4月获批的国家级经济技术开发区,主打“生态海洋化工生产”和“出口创汇”。相比青岛,没有青岛“时尚范儿”“国际范儿”一百余年的发展沉淀,以及当下各种国际性会议的加持,“活力”似乎更显“暗淡”。

△ 潍坊风筝博物馆(资料图)

△ 潍坊风筝博物馆(资料图) 然而,相比青岛、济宁、淄博,潍坊的“文化积淀”并不在于“官方”,而是来自民间,特别是以“潍坊风筝”为代表的非物质文化遗产,成为中国优秀传统文化中“独特存在”。

2018年1月,潍坊被中国民间文艺家协会授予“中国民间文艺之乡”称号,“这是继浙江丽水、绍兴,江苏南通,福建汕尾之后,全国第五个被授予中国民间文艺之乡的地级市。”

潍坊之所以享此殊荣,恰恰源自潍坊深厚的历史文化沉淀,以及潍坊对民间艺术的挖掘、深耕与发展。截止到目前,“潍坊风筝”“杨家埠木版年画”“高密茂腔”“诸城派古琴”“潍坊核雕”等14个项目入选国家级非物质文化遗产名录;“潍坊仿古铜铸造技艺”“潍坊刺绣”“东路大鼓”“小章竹马”等35个项目入选了省级非物质文化遗产名录……

其中,“潍坊风筝”已成为潍坊链接世界的“友谊使者”。“潍坊风筝节”已经连续举办36届,成为潍坊与世界相遇的“空中艺术”;“杨家埠木版年画”是全国三大木版年画之一,在国内外享有盛誉;高密的扑灰年画、民间剪纸和泥塑,享有民间艺术“三绝”的美誉;精湛的潍坊嵌银漆器、仿制青铜器工艺,匠心独运、领标艺林;传统的潍绣、印花布、草编、绒绣、核雕、面塑、装裱、传拓、灯彩、制砚、陶艺、盆景、花边等民间手工艺品更是各具特色。”

△ 《清明上河图》,张择端,系琅琊东武(今山东诸城)人

潍坊还有“中国画都”之称,在书画圈,一直流传这样一句话“全国书画看山东,山东书画看潍坊”。相比北上广浓郁的艺术氛围,潍坊在书画圈得此“称号”,看似“另类”,却实至名归。

据“中国画都网”资料显示,在中国书画历史上,古代著名画家潍坊籍的有十位之多:

在唐代,与王维并列齐名的山水画家吴恬;五代宋朝有影响中国山水画发展的李成;中国“文人画”重要先驱的燕肃;创作《清明上河图》而享有盛誉的张择端;山水画大家翟院深;花鸟画大师郭乾晖、郭乾祐兄弟;“画鬼神第一”的李雄;清著名书画家、金石学家陈介祺……

只是,无论是“非物质文化遗产”,还是“中国画都”,皆存在“脱节”问题:

其一,“非物质物化遗产”与现代生活的脱节,特别是城镇化背景之下,“非物质文化遗产”存在消失、后继无人的困境,被列入国际级、省级名录的潍坊“非物质文化遗产”本身需要抢救,传承、弘扬,若在民间流传、火爆,还有很长的一段路要走;

其二,在普通民众眼中,“书画”属于高雅艺术,书画圈的“热”,与民间的“冷”形成对比。“书画”若能进入百家姓,不仅需要一定的文化素养、书画兴趣,还需要一定的经济基础。“拉近百姓与高端艺术的距离,提高市民的鉴赏水平和艺术素颜”,同样需要长期的艺术滋养。

△ 杨家埠木版年画乡土气息浓厚(来源:新浪图片)

为此,潍坊如此之多的“中国民间艺术”如何能在“主流文化”熏陶之下,更加璀璨夺目,潍坊一直在寻找适合潍坊发展的文化复兴之路。“活起来”“动起来”“聚起来”“走出去”,这是潍坊日报2018年4月16日《潍坊坚持文化为魂 加速打造文化名市》提供的发展思路。

其中一句话,笔者比较认可“文化遗产一旦拂去历史的尘埃,融入现代生活,就会重新焕发生机”,这一点,相信生活于互联网+的我们,会有切身的感知。比如,故宫文创产品“故宫口红”;再比如B站纪录片《我在故宫修文物》,打开了故宫形象的另一面,以及“朕的心意”“朕的叶子”等故宫纪念品、伴手礼;创意H5、帝王表情包,让紫禁城彻底亲近互联网……

“创意孵化”“互联网+”,让艺术走进民间,走进年轻人,或许是当然潍坊文化创意产业可探索的道路之一。比如,“年画×儿童”,“潍县木版年画传承人张运祥合作,将传统的年画制作成给孩子们玩儿的手造年画,可以自由涂色,使小朋友们也能接触到这一珍贵的非物质文化遗产”,如此创意,相信必然能获得年轻父母的青睐,文化、艺术的魅力便在于此。

为此,搭建平台、做好服务、提供资金、制定制度、优化环境,“大力推动文化与设计、制造、旅游、演艺等相关产业跨界融合发展,加速培育文化新产业、新业态、新动能”,成为潍坊近两年以来的“主动作为”,把深厚的文化资源、文化底蕴,化作城市发展的力量,潍坊确实很努力。

△ 潍坊广告创意小镇一角(资料图)

其实,潍坊在做的远不止于这些,比如,潍坊近些年深耕公共文化服务,博物馆、图书馆、文化站、文化活动室等等,或许正是诸多方面的因素,让潍坊连续三届蝉联“山东省文化强省建设先进市”,文化来源于民间,亦当将文化普及于民间,这也是文化发展的题中之义;再比如,创建潍坊文化创意产业园、潍坊广告创意小镇、各种节会等等。

曾在网上看到《敦煌的“网红化生存”》一文,这篇文章中,作者提到“事实上在敦煌的几天感受时间内,很难去定义这座城市的气质。它有着丰富灿烂的历史文化,但并不老派,而是一种正年轻的感觉”,此话笔者深以为然,如果漫步潍坊的市区街道,我们会发现,各种“风筝”“剪纸”“年画”元素的公交设施、公园设施、城市宣传画等,布满整个城市。

“文化名市,中国画都”,一直有“南江苏,北潍县”之称的潍坊,正以深厚的文化底蕴,不断以“文化创意”赋能,笔者相信,源自民间的文化艺术,在潍坊必然能在民间再次火爆,“文化名市”未来必将璀璨夺目。或许,在不久的将来,潍坊会绘制一幅“民间艺术×文化创意”版的《清明上河图》。

△ 高密剪纸《清明上河图》部分(来源:半岛网)

编辑 | 寒江客 校对 | 高晓丹

图片 综合网络

© 新浪山东出品